大人の発達障害の相談・カウンセリング

Contents [hide]

大人の発達障害

この何年か、「大人の発達障害」と言われるような方々とお会いする機会が増えてきました。

仕事がうまくできない、人間関係でいつもつまづく、といったことから、「自分は発達障害ではないか」と考えたり、あるいは身近な人からそう指摘されて病院 を受診される方もいます。

インターネットで検索するとADHDやアスペルガーなど、いわゆる発達障害についてたくさんの解説やチェックリストなどが見つかります。

NHKで大人の発達障害について特集され たこともありました(“大人の発達障害 個性を生かせる職場とは?”)。

「大人の発達障害」が増えてきた背景には次のような理由がありそうです。

ひとつは、以前であれば他の名前で診断されていただろう人たちが発達障害とみなされるようになったという精神医学自体の変化です。私が単科の精神病院に心理士として勤め始めたのは20年くらい前になりますが、その当時は今でいう発達障害の人々は別の診断名で呼ばれていることが多かったと記憶しています(自閉症や知的障害の方はおられましたが、アスペルガーと診断されている人はほとんどいませんでした)。

もうひとつは発達障害という概念が一般にも広がってきたということが挙げられます。また、世の中が暮らしにくくなってきたので症状が顕在化しやすくなったということも要因として考えられます。何も、急に人間が変わったというわけではなさそうです。

親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜ぬかした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。

これは夏目漱石の『坊ちゃん』の冒頭の文章ですが、今の学校にいれば、あるいは坊ちゃんも、ADHDなどと言われたかもしれません。

落ち着きのない人、口下手な人、何かに没頭しすぎてしまう人、もともと人間にはいろんなタイプがいて、かつては多様なままにゆるやかに共存していたのだと思います。

近代になって社会はより複雑になってきて、そこに生きるわたしたちもより難しい課題解決やコミュニケーションが求められるようになりました。そのために、個人の個性としてとらえられていた凸凹が「障害」として問題になることもふえてきたのだと思うのです。

だとするなら、問題は個人ではなくて、むしろ社会のふところがせまくなってきたことにあるとも考えられます。

もちろん、それまでうまくいかずに悩んだり、責められたりしていた人たちに、適切な理解や援助が届くようになってきた、ということにはプラスの面もあるでしょう。

発達障害とは・それぞれの特徴について

発達障害とは、「注意欠陥・多動性障害(ADHD)」や「自閉症スペクトラム障害」、「学習障害」といったいくつかの障害の総称です。以下に、それぞれの症状や特徴を挙げてみます。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)

ADHDの人たちには、多動でいつも落ち着きがない、注意散漫で気が散りやすい、思いつきで行動してしまう(衝動性)といった特徴が見られます。また、やらなくてはいけないことを先延ばしにしたり、忘れてしまうこともしばしばあります。対人関係においても不器用さが見られ、感情が不安定になることもあります。失敗を重ねたり、周りからの理解を得られないことで、自己評価が低く、マイナス思考に陥ることもよくあります。

自閉症スペクトラム障害(ASD)

対人関係のスキルや社会性に問題のある人たちは、アスペルガー症候群や広汎性発達障害といった名称でも呼ばれていましたが、近年、自閉症スペクトラム障害とまとめられるようになりました。

対人関係や社会性の未熟さが、自閉症スペクトラム障害の人々の大きな特徴です。ADHDの人と比べて、人と親しくなりたいという気持ち自体が弱く、一人でいる方が気楽に過ごせます。人の気持ちを汲み取ったり、雰囲気や空気を察してふるまうということがとても苦手なのです。

また、興味や関心をもつと、そのことばかりにこだわるという傾向もあります。自分なりのルールや決まりを大事にするので、関心事には根気強く集中して取り組むことができますが、他のことに注意を切り替えて柔軟に対処するのは苦手なことが多いようです。

学習障害(LD)

読み書き計算などのある特定の能力に困難をもつ人たちです。俳優のトム・クルーズが、学習障害を告白したことはよく知られています。

脳と神経系の発達

こうした一連の発達障害は、生まれもっての特徴として、あるいは乳幼児期の病気などによって、脳や神経系の発達が十分ではないために、社会性やコミュニケーション、認知、感情や行動のコントロールが未発達でアンバランスになるために起こると考えられています。

ADHD やLDとされる子どもの割合は6~12%、自閉症スペクトラムの人は1.5%程度いるので、けっして珍しいことではありません。

かならずしも勉強についていけないわけではなくて、中には優秀な子どももいます。学生時代は、「ちょっと変わった人」というくらいで大きな問題もなく過ごせていた人が、社会に出でから仕事や人間関係のトラブル、悩みを抱えることもしばしばあります。

大人の発達障害と不思議惑星

ずいぶん前に、おそらくはなんらかの発達障害があると思われるある人から、「好きな作品」として『不思議惑星キン・ザ・ザ』という映画を紹介してもらったことがあります。伝説的なB級カルト映画としてその筋の人々(?)には有名な作品のようです。DVDを借りて観てみたのですが、なんとも不思議なテイストの映画で、個人的には、とっても面白かったんです。

1986年のソビエト映画なのですが、2人の男がたいしたわけもなく突然テレポートでキン・ザ・ザ星雲の砂漠の惑星プリュクに飛ばされてしまうという無理矢理な始まりかたです。この星の人は、外見は地球人と似ていますが、テレパシーが使えるため通常の話し言葉は「クー」と「キュー」だけです。

この惑星では、なぜかマッチが貴重品として重宝されています。地球に帰る方法を求めて2人は旅をするのですが、惑星プリュク の奇妙なよく分からない風習に翻弄されて、右往左往します。

この星の人々が当然の前提としてとらえている風習や感覚が、さっぱりわからないし、何をどうコミュニケーションしているのかもつかめないので、とまどうしかないのです。

おそらく私たちも、言葉の通じない見知らぬ国に投げ込まれたら、同じような困惑を感じるのではないでしょうか。

この映画を紹介してくれた人にとっては、日本や地球こそが、惑星プリュクのような不思議惑星として体験されていたのかもしれない。

そんなことを思いながら、観た映画です。

ここで連想するのが、オリバー・サックスの『火星の人類学者』という本です。

タイトルにもなっている「火星の人類学者」とは、自閉症をもった動物学者であるテンプル・グランディンが自らについ て評した言葉です。彼女は、人間の社会的なルールや感情を読むことがとても困難だという特性をもっています。

だから、あたかも別の惑星に来た人類学者がそ うするであろうように、人々の行動や関わりを意識的に分析し、推論することでなんとか生活しているのです。

サックスはまた別の自閉症スペクトラムの夫妻の次のような言葉を挙げています。

「わたしたちは、転送装置で一緒に地上に降ろされたんです」

こういう言葉を聞くと、地球はやっぱり「不思議惑星」なのかもしれないと思うようになります。

あらためて考えてみると、発達障害がないと見なされているいわゆる「定型発達」の人は、ずいぶん不思議な慣習や風習のなかで生きているのではないでしょうか?

定型発達症候群

次の引用には、発達障害をもたない人たち――定型発達症候群と呼ばれています――だって、こんな特徴や偏りがあるじゃないかということが書かれています。

「定型発達症候群」(Neurotypical syndrome)は神経学的な障害であり、社会の問題に対する没頭、優越性への幻想、周囲との適合への固執という特徴をもつ 。定型発達者(NT)は、自分の経験する世界が唯一のものもしくは唯一正しいものであるとみなす傾向がある。NTはひとりでいることに困難をもつ。NTは、さして重要に思えないような他人の差異に対してしばしば非寛容である。NTは集団になると、社会性および行動にお いて硬直し、集団アイデンティティを保持する手段が機能不全で、破壊的になり、信じがたい儀式の遂行に執着することがよくある。NTは率直なコミュニケーションを苦手とし、自閉症スペクトラムの人と比べてうその出現率が高い。『アスペルガー流人間関係-14人それぞれの経験と工夫』

ちょっと皮肉が効いていますが、一人でいられず、周りとうまくやることや社会的なことに過度にこだわり、裏表があるのが「定型発達症候群」なのです。

- 自分の経験する世界が唯一のものもしくは唯一正しいものであるとみなす傾向

- ひとりでいることに困難をもつ

- さして重要に思えないような他人の差異に対してしばしば非寛容

- 率直なコミュニケーションを苦手とし、自閉症スペクトラムの人と比べてうその出現率が高い

並べてみると、確かにその通りだと思わされます。

たまには「自分の経験する世界」を相対化して眺めてみることだって大事ですよね。

発達障害とカウンセリング

上でも述べたように、発達障害とは生まれもってのその人の脳や神経系の凸凹によるものと考えられています。したがって、カウンセリングや心理療法で、発達障害が「治る」というものではないでしょう。これは、薬物療法でも同様です。

いや、風邪や腹痛が「治る」というときの治るとは違う、といったほうが正確かもしれません。

発達障害をもつ人が困難や悩みを感じるのは、職場や学校、家庭など、他の人たちと関わる場です。「障害」は、その人のなかにあるのではなく、周りの人や環境との「間」にあるのです。

周囲の環境や他者との関係が改善すれば、「障害」となっている困難はずいぶん楽になります。

自身の得意なこと、苦手なことをよく知って、適切なサポートを受けることで、発達障害の人たちのもつ生きづらさは改善されることがあります。グループや個別のカウンセリングで、「心理教育」や「ソーシャルスキルトレーニング」が行なわれることもあります。

でも、カウンセラーとして、いわゆる「発達障害」をもっている方々とお会いしていても、確かにこうしたコーチ的な関わりかたや、あるいは「通訳」のような役回りを担うことはあるのですが、本当に大切なことはもう少し違うところにあるんじゃないか、とも思うのです。

発達障害の人たちのなかには、子どものころから、「分かっていない」「そうじゃないのに」と責められたり、あるいは「教えられる」体験が重なったために、主体的に生きるという感覚がもちにくい方もたくさんいます。

他人の気持ちを汲んだり、自分自身を内省的に見るといったことが苦手なために、主体性という感覚が育ちにくかったとも考えられます。

でも、「他人の気持ちを汲む」とか「自分を見つめる」なんてことは、きっと、なんだかよく分からない他者とぶつかりながら、なんとかコミュニケーションしたり、分からないところを確認しあったりするなかから起こってくるようなことじゃないでしょうか。

「私ってこういう人間だ」といった実感もまた、他者とのかかわりから体験されることです。それは、かならずしも「うまくコミュニケーションできた」ことからだけ、起こってくることではないでしょう。むしろ、「分かり合えないこと」「通じないこと」「ズレたところ」などがはっきり見えたときに、「私」の輪郭が見えてくるです。

そんなふうにして見えてきた「私」に自己肯定感をもてて、その人なりの成長や発達が促進されていくこと、そしてその人なりの生き方を見つけていくこと、それが私たちの考えているカウンセリングの方向性です。

カウンセリングのお申込み・お問い合わせ

Contents

ご相談の内容

「カウンセリングルームでは、どんなことを相談できるのですか?」と尋ねられることがあります。かささぎ心理相談室でお受けするよくある相談内容は、次の3つにわけることができます。

メンタルヘルスの問題

うつ病や、パニック障害などの不安に関する障害、コミュニケーションの苦手さ、トラウマやPTSD、ストレス、アルコールやギャンブルなどへの依存など、さまざまな問題についてのご相談をお受けしています。精神科や心療内科に通いながらカウンセリングを活用される方も増えてきています。医療機関と連携しながらカウンセリングを行なうことで、「人間関係が改善する」「薬に頼る以外の対処スキルが身につく」「再発のリスクが減る」といったメリットが得られます。

人間関係の悩み

私たちの苦しみの多くが、人間関係の悩みから生じています。人間関係しだいで、ひどく傷ついて自信を失うこともあれば、幸福を感じることもあります。「私は価値のある存在だ」「生きていていいんだ」といった自己肯定感や自尊心もまた、家族などの身近な人たちに自分を承認してもらうなかで育まれてきます。親やきょうだい、夫婦、子供など、身近な人々との関係の傷つきやこじれ、学校や職場でのいじめ・ハラスメントなどの問題は、それ自体大きなストレスとなりますし、さまざまな心身の問題を引き起こすこともあります。「自分はアダルトチルドレンだ」と気づいて来談される方や、虐待の影響や喪失体験を乗りこえたいとカウンセリングに来られる方もいます。

性格や考え方など

自分自身の性格や価値観、人生の目標について考えたいと来談されるかたもたくさんおられます。将来の不安や孤独感を抱えていたり、あるいは「自分に自信がない」「生きる意味が分からない」「なぜ働かなくちゃいけないのか」「何をしても虚しい」といった苦しみが理由となることもあります。こうした実存的な悩みや苦しみは、できあいの答えでは埋められません。その人自身が、内面を深く見つめながら何らかの意味や物語を見出していくしかないような問題です。カウンセラーは、そうした作業に伴走する役割を担います。

また、芸術家や研究者など、創造的な活動をされている方がよりクリエイティブに生きるためにも、心理療法が有用なことがあります。

かささぎ心理相談室のカウンセリング

臨床心理士・公認心理師による専門的な支援

かささぎ心理相談室のカウンセラーは、大学院で専門的な訓練を受け、その後、医療や教育などの領域で臨床経験を積み重ねてきた臨床心理士です。また、国家資格として定められた公認心理師の資格を取得しています。精神疾患をもった人のケアから、夫婦関係、子育ての悩みまで、これまで多くの相談に応じ、さまざまな年齢層の方をサポートしてきました。臨床心理士は、対象者のプライバシーを尊重することや守秘義務などの倫理綱領を守る義務を負っており、また5年ごとの資格更新のために学会などに所属して専門的な知識と技術の研鑽を続けることが求められています。

個人情報は、ご本人の許可なく第三者に伝えることはありませんので、安心してご利用下さい。また、必要に応じて医療機関と連携しながらサポートいたします。(参考:臨床心理士とは)

その人らしく、より豊かに生きるための統合的なカウンセリング

私たちは、ユング心理学の人間観に基づきながら、さまざまな考え方やアプローチを取り入れた統合的なカウンセリングを心がけています。症状や問題は、苦しみの原因というだけでなく、自分らしく生きるためのヒントも秘めています。私たちは、より豊かな人生や心の成長を目指したカウンセリングを行っています。

ユング派の心理療法でよく用いられる箱庭療法やアートセラピー、夢分析などを手がかりにすることもありますが、できるかぎり来談者の役に立てるように学派や流儀にこだわらずにその人に合った統合的なアプローチを心がけています。

人生の物語をつむぎなおす

そのために、私たちが大切にしているのが、「対話」と「物語」です。

人生において、私たちはさまざまな困難と出会います。

傷ついたり、何かを失うという体験によって、〈わたし〉の物語は大きくゆらぎ、ときに損なわれてしまいます。その結果、生きていることの意味や方向性が、実感できなくなってしまうことがあります。

また、「こうすべきだ」「できない私はだめだ」といった考えに縛られて、不自由さや息苦しさ、自信のなさを感じる人もいるでしょう。

それはもしかすると、自分の物語を生きているつもりで、誰かの物語を生きさせられているのかもしれません。他人の価値観を鵜呑みにすると、自分の本当の気持ちはどこかに押し込められてしまい、その結果、物語はゆがんだり、硬直したり、力をなくしたりして、その人の「いのち」にそぐわないものになってしまいます。

そんなときには、物語を織りあげている糸を少しほどいて、もう一度つむぎなおすことで、過去と現在をつなぐ道筋を再び見けていかなくてはいけません。

体験した苦しい出来事を、自分のこととして、自分なりに納得していくことも大切です。

語りにくいことや語りきれないこと、受け入れがたい出来事などを、なんとか織り込んで〈わたし〉の物語を語りなおすには、安心できる聴き手との対話が役に立ちます。

カウンセラー

明石 加代 (臨床心理士・公認心理師)

久松 睦典 (臨床心理士・公認心理師)

山口 修一朗 (臨床心理士・公認心理師)

明石加代

(臨床心理士No.7945)

2007年から6年間、兵庫県こころのケアセンター主任研究員として勤めました。ここ数年はかささぎ心理相談室とスクールカウンセラーが主な仕事になっていますが、災害時のメンタルケアの知識普及や、犯罪被害者支援にも携わっています。

心理臨床の世界に足を踏み入れてもうじき20年。相談に来られる方が、一人でいるときより安心して、自由に大胆にものごとを考えたり感じたりできる時間を提供できればと願っています。物語やイメージを通じて人間について考えることに興味があります。

久松 睦典

(臨床心理士No.7060)

阪神・淡路大震災の後、自転車で神戸の避難所や仮設住宅を回りました。その後、精神科の病院や小中学校、高校、大学のカウンセリングルームなどでカウンセラーとして働いてきました。病院では、統合失調症や双極性障害などの精神疾患を持った人(やそのご家族)のサポートや心理アセスメントなどをしています。

夢や箱庭、絵画などを媒介とした表現療法や、グループセラピー、からだの感覚からの気づきなどに関心があります。日本ゲシュタルト療法学会アドバンス・トレーニングコース修了。

山口 修一朗

(臨床心理士No.12980)

主に医療機関や大学の相談室を中心に、カウンセラーとして経験を積んできました。カウンセラーとして当たり前のことですが、「よく聴く」ということを、常に大事にしていきたいと思っています。心理検査では、ロールシャッハ法のトレーニングを多く積んできています。

顧問

横山 博 (精神科医師・ユング派分析家・医療法人神甲会隈病院)

開室日・時間

開室日:月〜土

午前:10時〜13時

午後:14時〜18時

18時以降のご相談は、担当者にお問い合わせください。

料金

初回80分10000円、2回目から50分8000円となります。

各種保険は適用されません。各回ごとに担当者に直接お支払いください。

キャンセルの際は、前日までにご連絡下さい。

当日のキャンセルは、料金の50%をキャンセル料としていただいております。連絡なくお休みされた場合には、全額お支払いいただきますのでご了承ください。

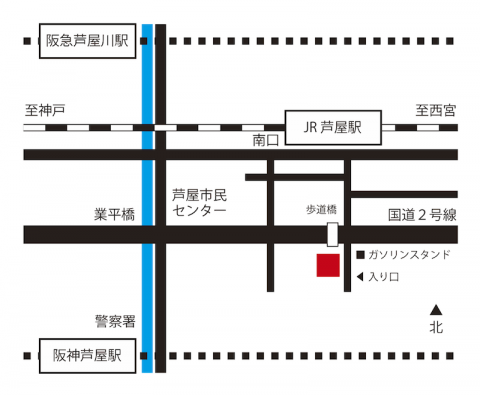

アクセス

かささぎ心理相談室

〒659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町1−1 第一ブラウンビル4-A

JR芦屋駅から徒歩3分

阪急芦屋川駅から徒歩10分

阪神芦屋駅から徒歩10分

神戸、西宮、尼崎から、あるいは大阪、宝塚や明石などからも来室していただいているカウンセリングルームです。

*当室に駐車場はありません。近くのコインパーキングをご利用ください。

お問い合わせ・お申込み

下の黄色の画像をクリックして、お電話、もしくはメールフォームからご連絡ください。「リーフレットの郵送希望」や「カウンセリングについてのご質問」なども、どうぞお気軽にお申しつけ下さい。

個人情報は許可なく第三者に伝えることはありませんので、安心してご利用ください。